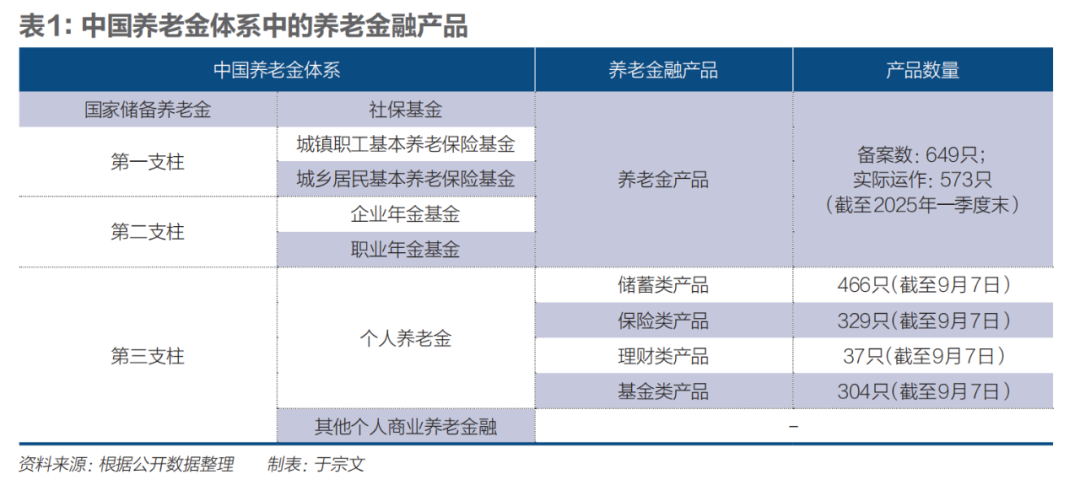

截至9月7日,个人养老金产品达到1136只,其中,储蓄产品466只、基金产品304只、保险产品329只、理财产品37只

文|《财经》研究员 丁艳 程维妙 记者 黄慧玲

编辑|杨芮 张颖馨

是选择权益类基金博取更高收益,还是选安全与收益更平衡的储蓄型产品,或是锁定保险产品的确定性?这一议题背后是当前投资者对养老金账户“增值与保值”的普遍焦虑。

个人养老金顶层制度设计出炉已满三年,这三年间个人养老金制度不断完善、个人养老金产品持续增加,在大众心中的信任度也在逐步提升。自去年12月15日起,个人养老金制度从36个先行试点城市(地区)推开至全国,同时个人养老金基金首次纳入指数产品。

2022年4月21日,国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》,提出推动发展适合中国国情、政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金,实现养老保险补充功能。在中国养老金体系中,养老金融产品包括面向机构销售的养老金产品(社保基金,第一、第二支柱),面向个人销售的第三支柱个人养老金产品(含储蓄类产品、理财类产品、保险类产品和基金类产品)。

数据显示,截至去年11月底,中国个人养老金开户人数突破7000万。全面推开后,在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者,均可参加个人养老金制度。个人养老金税收优惠政策的实施范围从36个先行城市(地区)同步扩大到全国。

据国家社会保险公共服务平台数据统计,截至9月7日,个人养老金产品达到1136只,其中,储蓄产品466只、基金产品304只、保险产品329只、理财产品37只。

今年8月,个人养老金领取环节“门槛”也进一步降低。8月19日,人力资源社会和保障部等五部门发布《关于领取个人养老金有关问题的通知》(下称《通知》),丰富个人养老金领取情形,满足参加人多样化领取需求。根据《通知》,在原有政策规定达到领取基本养老金年龄、完全丧失劳动能力、出国(境)定居等条件的基础上,又新增了三种可以领取个人养老金的情形。

个人养老金年缴费上限为1.2万元,这意味着消费者每年可以1.2万元为上限,在上述四类产品中进行选择。随着个人养老金制度的持续推进,一场围绕个人养老金资金账户开户、缴存的“抢客战”正在上演。

国金证券分析认为,个人养老金迎来全国推广,预计年缴存额有望超1500亿元。如此,上述四类个人养老金产品究竟该如何选择?其收益率表现如何?哪类产品更胜一筹?本文将针对目前市场上主要的个人养老金产品进行详细分析和对比。

业内人士认为,个人养老金制度的优化,不仅是政策层面的持续完善,更是金融专业能力与社会需求深度对接的过程。它将不再只是一个账户或一项税收优惠,而是正在成为越来越多家庭财务规划中的重要组成部分。政策在持续升级,机构在迭代能力,而真正的价值,终将体现在每一位参与者能否在长期投资中达到预期目标,以及在关键时刻感受到制度的托底作用。

养老储蓄:最高利率2%,吸引力下降

自个人养老金试点开闸,同台“竞技”的四大类产品中,储蓄类产品数量一直保持领先。《财经》从国家社会保险公共服务平台查询看到,截至9月7日,储蓄类产品有466只,仍占据“半壁江山”,其次是保险类329只、基金类304只、理财类37只,总数达1136只。

此前,由于安全性佳、利率相对可观,储蓄型产品备受偏爱。据去年底个人养老金全面实施时的一份行业研究报告显示,个人养老金缴存资金中超过一半流向储蓄产品。

不过,随着近年存款利率持续下调,储蓄类产品配置意愿回落。“受市场利率中枢下移及居民资产再配置影响,养老金储蓄吸引力边际下降。”招商证券8月底最新研报称。

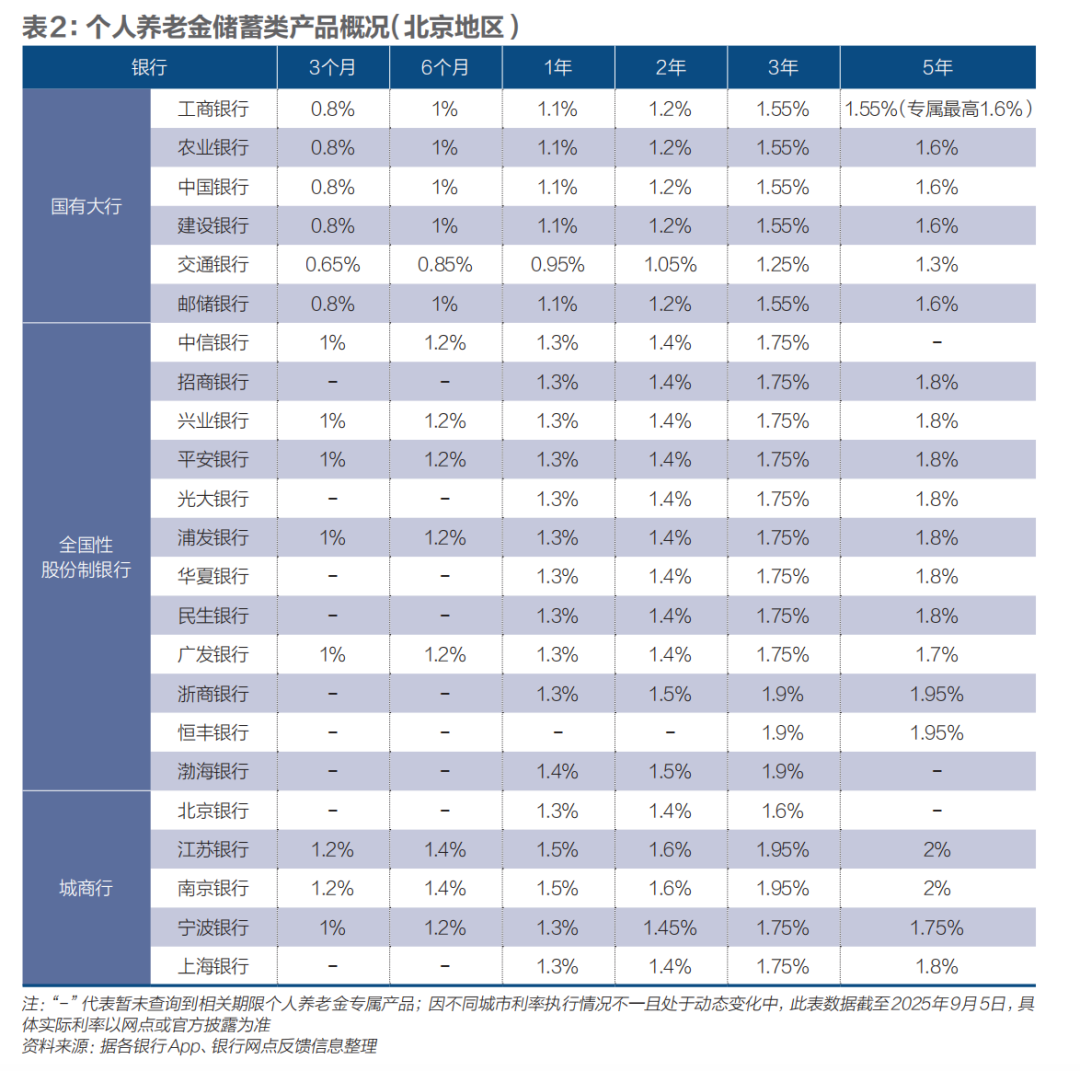

《财经》9月5日据23家银行(包括6家国有银行、12家全国性股份制商业银行、5家城商行)App和网点反馈信息整理,北京地区的银行个人养老金储蓄类产品五年期最高利率2%,较2023年中时的4%已折半,且仅有江苏银行、南京银行五年期产品利率达2%,其他银行产品全线跌至“1字头”。

进一步来看,国有大行五年期产品利率在1.3%-1.6%区间;股份制银行略高,多在1.8%-1.95%;5家城商行产品利率在1.75%-2%。

不同期限的产品利率方面,与普通定期存款相似,三年期、五年期个人养老金储蓄产品利率水平较其他期限更高。广发银行出现了利率倒挂,其个人养老金三年期储蓄产品利率为1.75%,高于五年期产品1.7%的利率,这也与多家银行普通定存产品表现一致。“利率倒挂核心在于对未来利率下行趋势的预判,银行通过降低长端负债成本来锁定未来利息支出。”一位银行业分析人士称。

多位银行客户经理对《财经》表示,如果想要更高收益且能接受一定利率波动,可考虑选择理财、(分红型)保险或基金产品。

不过,对风险偏好较低的投资者而言,个人养老金储蓄产品仍有相对优势。多位客户经理提到,如当前该行已无常规的五年期定期存款产品,但仍保留养老专属的五年期产品,可以帮助投资者锁定更长期的收益;在门槛方面,多数个人养老金储蓄产品50元或100元起存,就能享受与普通定存产品1万元甚至更高起存额同样的利率水平。

养老理财:收益率超3.4%,供给待优化

就个人养老金产品整体来看,个人养老金理财类产品发行数量一直处于末位,且近年增速不及保险、基金类产品。

截至9月5日,理财登记中心已支持6家理财公司(包括工银理财、中银理财、建信理财、农银理财、中邮理财、贝莱德建信理财)成功发行37只个人养老金理财产品,市场上共有21家商业银行参与代销。

近日最新“上架”的是中邮理财两只产品,其底层资产主要投资于债券等固定收益类资产,同时配置少量权益类资产及衍生品资产,产品风险等级均为二级。据统计,目前37只产品中,有25只产品风险等级为二级(中低风险),12只产品风险等级为三级(中风险)。

“中低风险理财产品仍为主流,上半年收益修复支撑资金回流。”招商证券研报称。

银行业理财登记托管中心近期发布的《中国银行业理财市场半年报告(2025年上)》披露,个人养老金理财产品通过配置长期资产支持实体经济,分享市场发展红利,为投资者带来收益。截至2025年6月末,据测算,个人养老金理财产品为个人养老金份额的投资者实现收益超3.9亿元(含浮盈),平均年化收益率超3.4%。而今年上半年,理财产品平均年化收益率为2.12%。

《财经》从银行App看到,还有个人养老金理财产品近一年年化收益率超过4%甚至5%。

“前期试点中,个人养老金理财产品发展整体较为稳健,较好满足了个人投资者的养老理财需求,但产品数量有待提升。”邮储银行研究员娄飞鹏表示,另外,产品同质化相对较高,后续仍需要丰富产品货架,更好地发挥理财产品安全稳健、适合养老投资的优势,满足投资者个性化、多样化的养老金融需求。

在华源证券固定收益首席分析师廖志明看来,个人养老金理财产品作为中国养老金第三支柱的核心组成部分,已形成以低风险、稳健收益为特色的市场格局。未来若随着权益比例提升,产品收益弹性有望增强,但当前阶段稳健性仍为首要考量。

养老基金:平均回报13.65%,波动性大

随着A股进入技术性牛市行情,个人养老金基金这个以长期稳健为目标的投资领域,也悄然迎来了收获季节。

Wind(万得)数据显示,自2022年11月11日首批个人养老金Y份额成立以来,截至2025年二季度末,个人养老金基金总规模已达到124亿元,较去年底增长36%。

业绩方面,截至9月2日,超过98%的产品成立以来收益率为正,超六成产品净值涨幅超过10%。今年以来平均回报达到13.65%。

具体来看,权益仓位最高的被动指数型基金以超过20%的平均回报遥遥领先,其次是增强指数型基金,平均回报16%。以养老目标基金为主的混合型FOF基金今年的平均回报也达到了11%,债券型FOF基金的平均回报在2%左右。这一数据表明,尽管短期市场波动不可避免,但长期持有个人养老金基金确实能够获得较好的回报。

回顾国内个人养老金基金市场的发展历程,投资基金 正一步步助力养老愿景照进现实。

2018年9月首批养老目标基金获批,开启了个人养老投资专业化、规范化的进程;2022年11月个人养老金业务正式开闸,投资者可以通过个人养老金资金账户购买相关产品;2023年11月指数基金首次纳入个人养老金基金范围,进一步丰富了个人养老金的投资选择,为追求被动投资、期望获取市场平均收益的投资者提供了新的投资工具,也让个人养老金基金的产品结构更加多元化,满足了不同投资者的风险偏好和投资需求。纳入个人养老金基金的指数基金也不负众望地分享了今年的牛市行情。

这批纳入名录的指数基金产品有着自身鲜明的特点。指数方面,以宽基指数为主流,包括沪深300、中证500等宽基指数。此外,部分指数基金追踪一些特色主题指数,如易方达、华夏、天弘三家公司布局的中证科创创业50指数基金。该指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本,聚焦于科技创新领域,涵盖了新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等具有高成长潜力的行业,今年以来收益超40%。

在费率方面,纳入个人养老金基金的基金普遍给予了一定的费率折扣。

主动管理型基金中,养老目标基金Y份额费率与常规份额相比,管理费与托管费各自降低了50%。将管理费与托管费合并计算,这部分基金的费率成本在0.2%-0.6%之间。

费率成本设定除了与权益仓位的比例直接相关,一些公司也以主动降低价格的方式吸引投资者,费率成本低至0.2%的为华夏基金与易方达基金两大巨头旗下的保守养老目标基金。

除了费率成本上的差异,养老目标基金在收益上的分化更为显著。以权益仓位达到70%的积极养老目标基金为例,平均费率为0.5%,最低费率的为易方达汇裕积极养老目标五年持有基金,综合成本0.45%。从收益角度来看,该基金去年以负收益跑输基准,今年则以25%的收益领先基准和同类产品。

基金经理胡云峰在中报中记录了基金策略的迭代,包括基于产业周期、行业结构角度和预期收益率,在科技类资产中进行了结构和比例的动态调整,提升医药配置权重、基于对股东回报的考量,提升金融的配置权重,通过指数基金提升港股市场的配置比例等。

相比主动管理色彩浓郁的养老目标基金而言,被动型基金的竞争更为焦灼。纳入名录的被动指数型基金大多数为ETF联接基金,年化综合费率早已达到降无可降的0.2%地板价。增强指数型基金的综合费率为0.55%。

在最拥挤的沪深300指数赛道,出现了12只被动型基金、10只指数增强型基金。不过,指数增强型基金的加入也让业绩出现了显著分化。以沪深300为例,截至9月2日,今年以来沪深300指数收益14%,相关指数基金的收益则在9%至24%之间,个别指数增强基金出现了明显负超额。

“指数增强基金的核心投资目标,是在紧密跟踪基准指数、控制跟踪误差的基础上,通过主动策略赚取超越指数的‘α收益’,本质是‘被动打底+主动增强’的平衡。对普通投资者而言,挑选指数增强基金第一看投研团队经验以及团队稳定性;第二看投资策略稳定性,策略‘不漂移’是长期获取超额的前提;第三看基金相对于业绩基准的长期超额收益以及长期超额收益的稳定性;第四看基金费用,优先选择费率较低的产品。”晨星(中国)基金研究中心高级分析师李一鸣接受《财经》采访时表示。

此外,李一鸣也提醒,选择个人养老基金需围绕“长期稳健增值、匹配养老生命周期需求”核心。需要区分目标日期基金与目标风险基金,结合自身养老阶段评估。年轻阶段可接受较高波动以追求长期收益,中年阶段需平衡收益与风险,临近退休阶段以稳健为主。产品方面,要考察管理人投研团队经验、投资策略的稳定性以及长期业绩。此外,养老基金多设有持有期或封闭期,需结合自身资金使用计划选择:年轻阶段可选五年以上长期持有期产品,利用复利效应提升收益;临近退休阶段需选一年到三年持有期产品,方便退休后逐步赎回。

另外值得注意的是,仍有部分养老目标基金面临着规模带来的运作成本高昂乃至生存问题。Wind数据显示,截至2025年9月5日,303只纳入名录的基金中,有60只基金规模处于1亿元以下,11只基金规模处于5000万元的清盘线之下。此前已有39只养老目标基金清盘,其中有4只基金设立了Y份额。

养老保险:七成产品收益超3%,资金长期锁定

从产品结构看,个人养老金保险产品毫无疑问在个人养老金市场中占据重要地位。

据同业交流数据显示,自试点启动以来,截至2024年底,国寿寿险、泰康养老、太平养老、友邦人寿、人保寿险等十余家险企在个人养老金新单保费规模已突破70亿元,累计件数超75万件,累计服务客户高达48万人次。即使从2024年前11月数据来看,上述险企规模已超40亿元。

从产品数量来看,据国家社会保险公共服务平台数据统计,截至9月7日,纳入名单的个人养老金保险产品增加至329只,包括专属商业养老保险、年金险、两全险这三类。

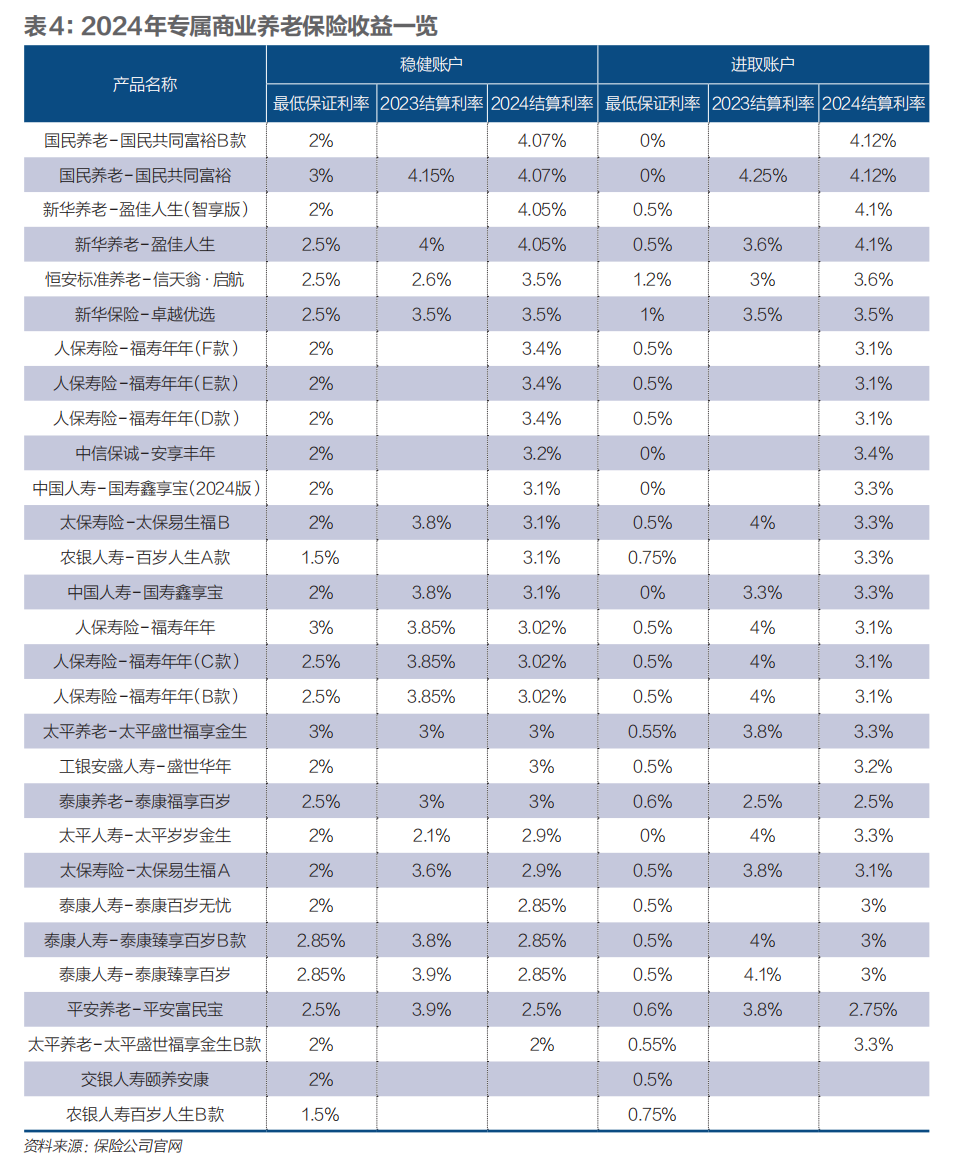

据业内相关人士透露,专属商业养老保险收益模式为“保底+浮动”型,收益水平一般参考年度结算利率和保证利率;另外两类保险产品则没有明确披露利率,需要根据产品现金流计算对应的IRR(内部收益率)数值。本文主要选取已有公司公布结算利率的专属商业养老保险产品进行对比。

据不完全统计数据显示,2024年27只专属商业养老保险产品稳健账户收益率在2%-4.07%区间,进取账户收益率在2.5%-4.12%区间,有七成产品结算利率在3%及以上水平。

若不想承担市场波动带来的收益损失风险,保险产品为个人养老金产品中的“定海神针”,适合投资风格相对稳健的消费者。海富通基金首席年金专家李连仁曾表示,保险产品拥有保底和稳定收益,安全性、稳定性是保险相较其他产品的核心优势。太保寿险副总经理叶蓬在论坛中表示,保底是一个“最贵”的承诺,除了银行存款,现在能提供保底收益的只有保险机构。

据一位保险业内人士表示,从本质上来看,个人养老金账户里的养老产品都不具备流动性,但保险公司具有非常强的中长期投资能力,所以保险产品是天然的“优势”产品。不过,个人养老金账户中的保险产品,其描述往往太复杂,而且给客户的自主选择权也不够明显,例如权益到期之后能否转换为其他养老金产品,建议保险公司可以根据用户需求和其风险类型偏好,提供账户进行转移的选项等。

如此众多个人养老金保险产品,消费者该如何选择?一位保险经纪公司高管分析,作为“长期主义”型产品,购买个人养老金产品还须考虑到长期、稳定,挑选好的产品,实际是在挑选产品背后的保险公司,所以个人养老金产品更着眼于稳定靠谱、保证利益,公司产品的总体收益还是与险企的综合实力、投资经营状况及其所拥有的稳健投资能力、盈利能力、跨越不同经济周期的能力相关。

国联证券分析,从产品角度来看,保险产品具备保本、期限较长、风险较低、收益确定性较高等特征,符合长期养老需求。从服务角度来看,保险产品可附加健康及养老等增值服务,能较好地满足客户的养老保障需求。后续在政策的持续推动下,保险公司参与个人养老金制度建设的广度和深度有望进一步延伸。

不过,亦有诸多保险业内人士呼吁,希望能够给予保险行业一些政策倾斜。其认为,养老金第三支柱账户开放的第一个层次在银行方面,其是个人养老金业务最关键的参与渠道,在竞争中处于优势地位,亦有政策方面的支持。

在今年全国两会期间,全国政协委员、对外经贸大学教授孙洁在接受媒体采访时表示,个人养老金投资期限应以中长期为主,但目前市面上的个人养老金产品以银行储蓄和理财类产品居多,占比超过五成,产品同质化现象严重,并且基金、理财产品大多是一年至五年的短期产品。在利率下行、优质资产供给不足的背景下,急需具有养老金管理经验的金融机构创新开发更多提供中长期稳健收益的养老金融产品。

在其看来,对比各类养老金融产品,唯有养老年金保险的领取时间可以延长至终身,即终身给付型养老年金保险,让参与者每年可以领取一笔确定的养老金。不过,这种设计也给保险公司带来了较大的长寿风险,还需要建立长寿风险转移和分散机制。

据多家保险公司相关业务人士表示,目前已在研发浮动收益类保险产品,将进一步丰富个人养老金产品的供给。